Энсо

В дзэн-искусстве энсо (円相, «круглая форма») — это круг, нарисованный от руки одним или двумя свободными мазками кисти, выражающий дзэнский ум, который ассоциируется с просветлением, пустотой, свободой и состоянием отсутствия ума. Энсо символизирует абсолютное просветление, силу, элегантность, вселенную и му. Этот символ характеризуется минимализмом, на который повлияла философия дзэн-буддизма и японская эстетика. Пустой круг также встречается в серии из десяти картин о поиске быка, которые изображают процесс обучения дзэну.

В дзэн-искусстве энсо (円相, «круглая форма») — это круг, нарисованный от руки одним или двумя свободными мазками кисти, выражающий дзэнский ум, который ассоциируется с просветлением, пустотой, свободой и состоянием отсутствия ума. Энсо символизирует абсолютное просветление, силу, элегантность, вселенную и му. Этот символ характеризуется минимализмом, на который повлияла философия дзэн-буддизма и японская эстетика. Пустой круг также встречается в серии из десяти картин о поиске быка, которые изображают процесс обучения дзэну.

Рисование энсо — это дисциплинированно-творческая практика японской живописи тушью, суми-э. Инструменты и техника рисования энсо такие же, как и в традиционной японской каллиграфии: используется кисть, чтобы наносить тушь на ваши (тонкую японскую бумагу). Круг может быть замкнутым или разомкнутым. В последнем случае круг остается незавершенным, что позволяет движению и развитию, символизируя совершенство во всех вещах. Дзэн-практики связывают этот образ с ваби-саби, красотой несовершенства. Пространство внутри круга может означать состояние осознания пустоты (шуньята) или отсутствие мышления.

Обычно энсо рисуется одним плавным, выразительным мазком. При рисовании в стиле сошо (курсив японской каллиграфии) мазок особенно стремителен. Как только энсо нарисован, его не изменяют. Он отражает характер его создателя и обстоятельства его создания в короткий, непрерывный период. Рисование энсо — это духовная практика, которую можно выполнять так часто, как один раз в день. Эта духовная практика рисования энсо или написания японской каллиграфии для самопознания называется хицудзэндо. Энсо воплощает различные аспекты японского взгляда и эстетики ваби-саби: фукинсэй (асимметрия, нерегулярность), кансо (простота), коко (основное), сидзэн (без притворства; естественное), югэн (тонкая глубокая грация), дацудзоку (свобода) и сэйдзяку (спокойствие).

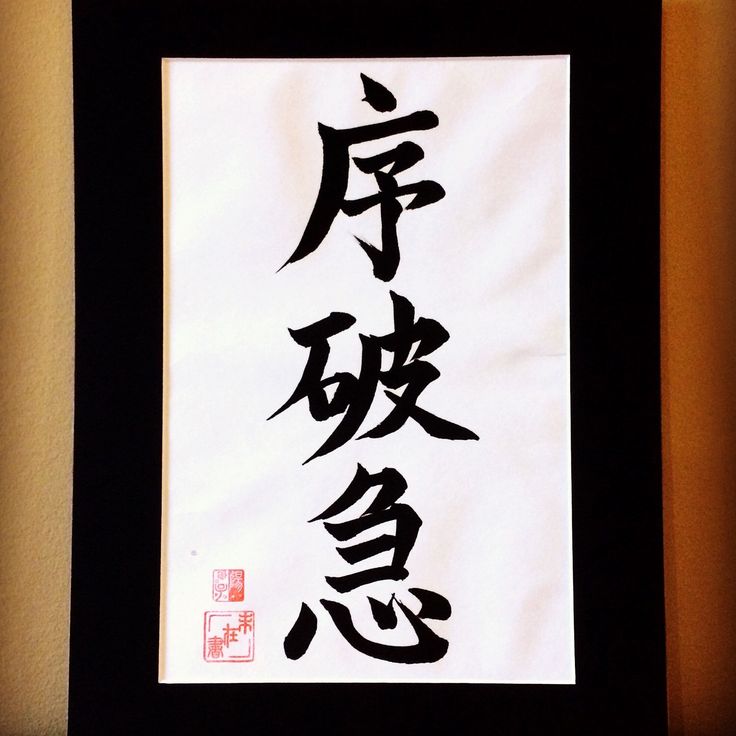

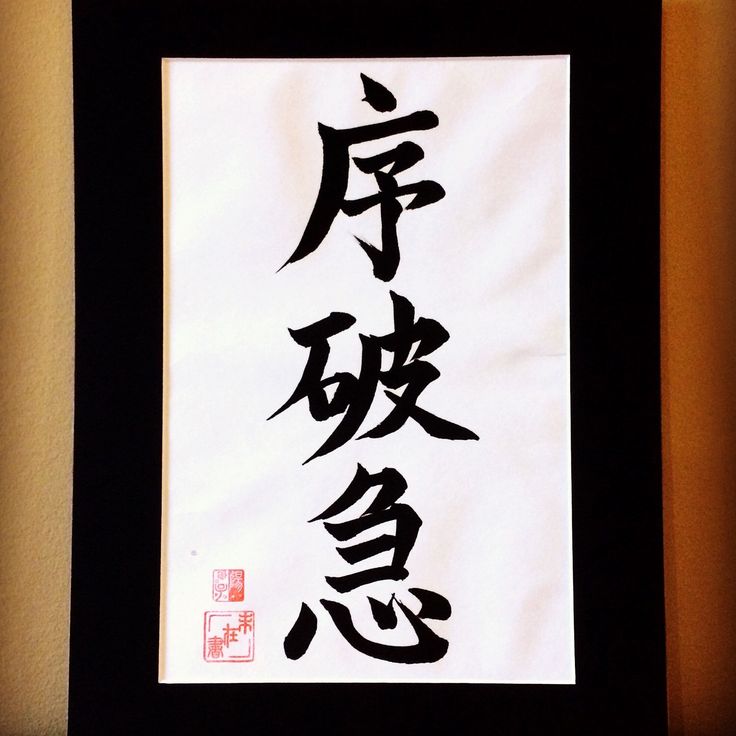

Дзё-ха-кю

Дзё-ха-кю (序破急) — это концепция модуляции и движения, применяемая во многих традиционных японских искусствах. В общих чертах переводится как «начало, развитие, завершение» и означает, что все действия или усилия должны начинаться медленно, ускоряться и затем заканчиваться быстро. Эта концепция используется в японской чайной церемонии, боевых искусствах (кэндзюцу, иайдо, кэндо, каратэ), драматической структуре традиционного театра и в традиционных формах совместного стихотворчества рэнга и рэнку (хайкай но рэнга).

Концепция возникла в придворной музыке гагаку, особенно в том, как элементы музыки могли быть выделены и описаны. Хотя со временем она была включена в ряд дисциплин, наиболее известной она стала благодаря великому драматургу театра Но, Дзэами, который рассматривал её как универсальное понятие, применимое к движениям всех вещей.

В театре концепция дзё-ха-кю используется, пожалуй, наиболее широко и на многих уровнях. Следуя писаниям Дзэами, все основные формы японской традиционной драмы (Но, кабуки и дзёрури) применяют концепцию дзё-ха-кю — от выбора и порядка пьес в течение дня до композиции и темпа действий в рамках пьесы и даже до отдельных действий актёров.

Концепция дзё-ха-кю глубоко пронизывает традиционное японское искусство и имеет значение не только как структурный принцип, но и как философия, отражающая японское представление о естественном ритме и движении жизни. Этот принцип не только организует драматическую или музыкальную композицию, но и помогает установить ритм и темп повседневных и ритуальных действий.

Вот ещё несколько важных аспектов и сфер применения дзё-ха-кю:

Чайная церемония

В японской чайной церемонии дзё-ха-кю используется для создания гармоничного и медитативного темпа проведения ритуала. Начальная фаза (дзё) — это подготовка и неспешное введение в ритуал, где каждый жест и движение осуществляется медленно и с глубоким вниманием. В фазе «ха» действия становятся более выразительными и ритмичными, демонстрируя более активное взаимодействие между участниками. Завершающая фаза (кю) оканчивается простыми и быстрыми движениями, как бы возвращая участников к естественному состоянию спокойствия и гармонии.

Боевые искусства

В боевых искусствах, таких как кэндо и иайдо, принцип дзё-ха-кю помогает структурировать поединок. Во время тренировки или реального боя можно заметить, как фазы дзё-ха-кю применяются к движению бойца: он начинает медленно и осторожно (дзё), затем наращивает интенсивность (ха), и завершает действие быстрой, завершённой атакой или защитой (кю). Эта последовательность помогает поддерживать контроль и дисциплину, не позволяя импульсивным действиям нарушить поток боя.

Музыка и танец

В музыке дзё-ха-кю используется для создания динамики исполнения. Например, в традиционной японской музыке, включая музыку кагура и театральные представления, мелодия сначала звучит медленно, мягко вводя слушателя (дзё), затем набирает темп и интенсивность (ха), и наконец резко завершается или переходит в другую часть (кю). Это помогает создать эмоциональный и драматический эффект, давая ощущение полного и гармоничного завершения композиции.

Японская поэзия

В поэтических формах, таких как рэнга (связанная поэзия), принцип дзё-ха-кю позволяет передавать постепенное развитие темы и настроения. В совместной композиции поэты начинают с простых образов и постепенно углубляют эмоциональное и тематическое содержание, завершая стихотворение на яркой и насыщенной ноте. Этот приём помогает создать эмоциональную и эстетическую целостность, где каждая строфа добавляет новый оттенок, но плавно переходит к кульминации.

Архитектура и дизайн

В японской архитектуре и дизайне интерьера дзё-ха-кю также можно заметить в планировке пространства и ритме переходов между различными частями помещения или сада. Например, дорожка в традиционном японском саду может начинаться широкой и ровной (дзё), затем становиться более извилистой и сложной (ха), чтобы подвести к важному элементу (например, чайному домику), и заканчиваться быстрым, простым выходом (кю). Это создаёт визуальную и пространственную гармонию, отражая идею постепенного погружения и затем возвращения.

Психологическое и философское измерение

Принцип дзё-ха-кю, как и многие японские эстетические концепции, отражает естественные ритмы природы и человеческой жизни. Он напоминает о необходимости подстраиваться под естественный ход вещей, уделяя внимание плавному началу, подготовке, потом интенсивному развитию и, наконец, быстрому завершению. В контексте дзэн-буддизма и японской философии это восприятие течения времени и событий напоминает о необходимости жить в моменте, наблюдать за переходами, ценить процессы и придавать значение как развитию, так и завершению каждого жизненного цикла.

Таким образом, дзё-ха-кю — это не просто структурный метод, а универсальный принцип гармонии и цикличности, который находит отражение в самых разных сферах японской культуры, от искусства и ритуалов до повседневной жизни.

Моно-но аварэ

Моно-но аварэ (物の哀れ) — одно из самых значимых понятий японской эстетики, которое можно перевести как «печальная прелесть вещей» или «чувствительность к эфемерной красоте». Этот термин зародился в период Хэйан (794–1185 годы) и отражает глубокое японское восприятие мира, в котором красота всегда связана с временной природой вещей. «Моно-но аварэ» учит видеть ценность и красоту в коротких моментах и придавать смысл всему, что окружает нас, несмотря на неизбежность утраты.

Суть и философия моно-но аварэ

Основой «моно-но аварэ» является осознание того, что всё в мире преходяще, но эта временность лишь добавляет объектам и событиям особую ценность. Красота цветущей сакуры, например, кажется особенно значимой именно потому, что её цветение длится всего несколько дней. Цветы, которые скоро опадут, символизируют недолговечность жизни, напоминают о её быстротечности и, одновременно, о её неповторимости. Эмоции, возникающие при созерцании этой кратковременной красоты, и есть проявление моно-но аварэ.

Моно-но аварэ в литературе и искусстве

Идея моно-но аварэ глубоко укоренилась в японской литературе, поэзии и искусстве. В знаменитом романе «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу показаны моменты жизни, полные грусти и прелести, которые, как и сами герои, не вечны. В японской поэзии хайку часто отражаются мгновения жизни, такие как роса на листьях или звук падающих листьев осенью. Визуальное искусство Японии, в том числе гравюры укиё-э, также часто передаёт настроение моно-но аварэ, захватывая простые сцены, насыщенные тихой грустью.

Моно-но аварэ в современной японской культуре

Сегодня моно-но аварэ остаётся важным элементом японского мировоззрения, влияя на кино, литературу и даже повседневную жизнь. Оно учит не привязываться к материальному и осознавать, что все аспекты жизни — от предметов до взаимоотношений — подвержены изменению. Эта философия помогает японцам принимать перемены с мудростью, ценить мгновения и нести уважение к прошлому, находя покой в понимании естественного течения времени.

Моно-но аварэ как часть жизненной философии

«Моно-но аварэ» напоминает, что грусть и красота могут сосуществовать, и временами именно мимолётность вещей делает их по-настоящему ценными. Это эстетическое понятие позволяет человеку не только видеть красоту, но и чувствовать её глубже, проживать её и отпускать с благодарностью, что делает моно-но аварэ важным элементом японской философии жизни.

В дзэн-искусстве энсо (円相, «круглая форма») — это круг, нарисованный от руки одним или двумя свободными мазками кисти, выражающий дзэнский ум, который ассоциируется с просветлением, пустотой, свободой и состоянием отсутствия ума. Энсо символизирует абсолютное просветление, силу, элегантность, вселенную и му. Этот символ характеризуется минимализмом, на который повлияла философия дзэн-буддизма и японская эстетика. Пустой круг также встречается в серии из десяти картин о поиске быка, которые изображают процесс обучения дзэну.

В дзэн-искусстве энсо (円相, «круглая форма») — это круг, нарисованный от руки одним или двумя свободными мазками кисти, выражающий дзэнский ум, который ассоциируется с просветлением, пустотой, свободой и состоянием отсутствия ума. Энсо символизирует абсолютное просветление, силу, элегантность, вселенную и му. Этот символ характеризуется минимализмом, на который повлияла философия дзэн-буддизма и японская эстетика. Пустой круг также встречается в серии из десяти картин о поиске быка, которые изображают процесс обучения дзэну.